Frauen in der Synagoge.

Frauenbereiche in mittel- und westeuropäischen Synagogen der frühen Neuzeit, Moderne und Postmoderne

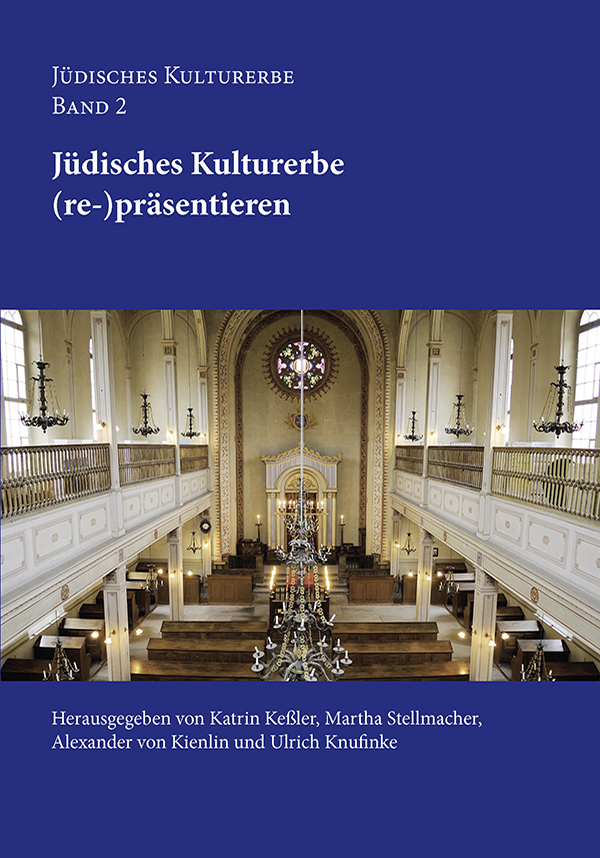

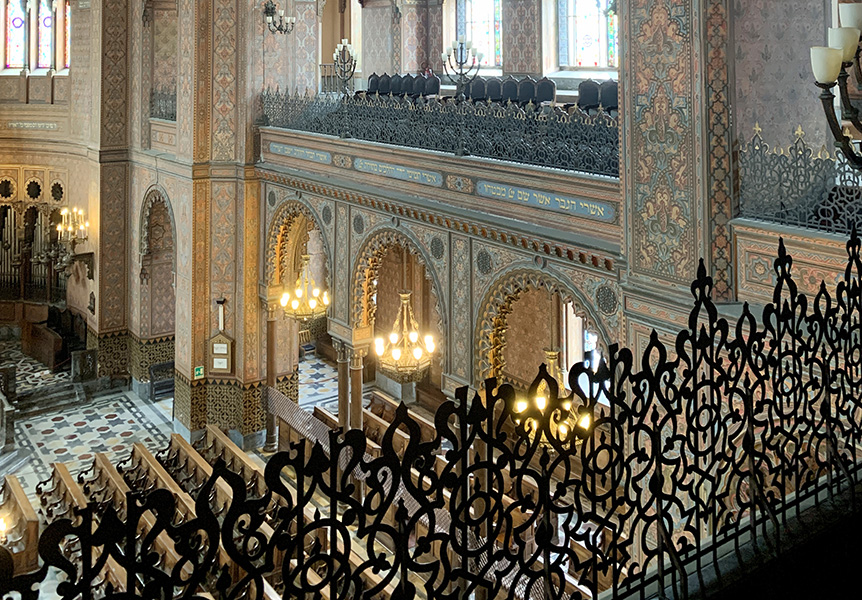

Die architektonische Entwicklung der Frauengebetsräume in Synagogen reicht von den im Mittelalter nachträglich angefügten Räumen, die nur über kleine Öffnungen mit den Gebetssälen verbunden waren, über verschiedene Formen der Einbeziehung von Frauenabteilungen in den Hauptkörper der Synagoge bis hin zu inneren Frauengalerien als integralem Bestandteil des Saals.

Für die architektonische Untersuchung betrachten wir auch, wann Frauen in der heutigen Zeit die Synagoge besuchen und wie sich am Gottesdienst beteiligen? Gerade in den letzten Jahrzehnten suchen Gemeinden und Architekten nach Lösungen, die vom Religionsrecht vorgeschriebene Geschlechtertrennung (in orthodoxen Gemeinschaften) beizubehalten und gleichzeitig die Präsenz von Frauen egalitärer zu gestalten. Die Forschung basiert auf der Untersuchung historischer und gegenwärtiger Synagogengebäude, ihrer architektonischen Pläne und Photographien sowie auf dem Studium narrativer Quellen wie Satzungen jüdischer Gemeinden, rabbinischen Responsa, Memoiren, Reiseberichten, Zeitungsberichten und anderen relevanten Texten. Im Rahmen des Projekts werden auch Interviews mit Architekten und Gemeindevorstehern sowie Expeditionen nach Polen, der Tschechischen Republik und Italien zur Untersuchung der Synagogen vor Ort durchgeführt.