Erforschung von lokalem jüdischen Kulturerbe im polnisch-deutschen Kontext

Geschichte und Konzepte jüdischer Orte in Ziębice/Münsterberg

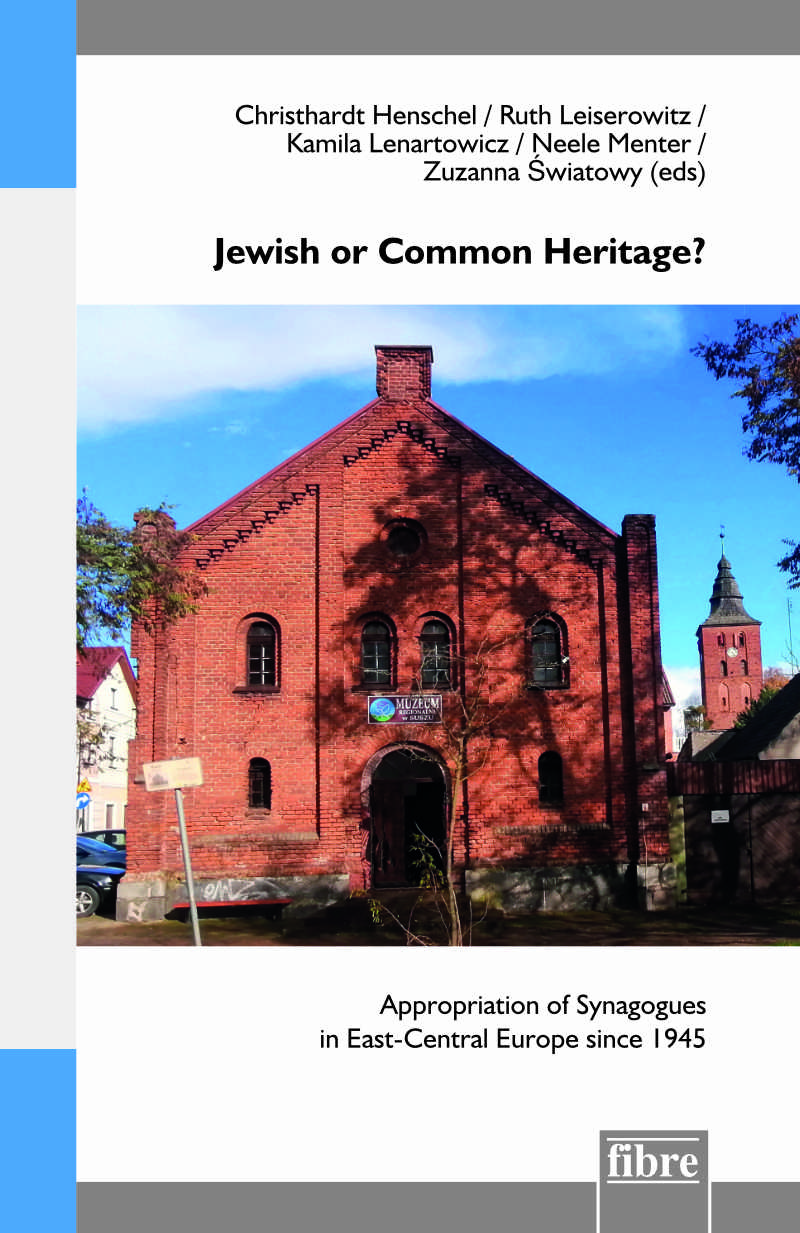

Die Stadt Ziębice liegt etwa 60 km südlich von Breslau/Wrocław und gehört seit 1945 zum Polnischen Staatsgebiet. Vor Ende des Zweiten Weltkriegs war sie jedoch unter dem Namen Münsterberg bekannt, da sie zur westlichen Region Preußens gehörte. Aus diesem Grund sind noch heute zahlreiche ehemals deutsche Wohnhäuser und öffentliche Gebäude aus dieser Zeit im Stadtbild zu erkennen. In Ziębice finden sich neben diesem architektonischen, städtebaulichen und kulturellen Erbe auch Spuren der ehemaligen jüdischen Gemeinde, die Teil der deutschen Gesellschaft war. In erster Linie handelt es sich dabei um das derzeit ungenutzte und leerstehende Gebäude der ehemaligen Synagoge und das Gelände des jüdischen Friedhofs, der sich etwas außerhalb der Stadt befindet. Während die Synagoge in die Mitte des 19. Jahrhunderts zu datieren ist, so fanden wir während der Exkursion auch Grabsteine (Hebräisch: matzevot) aus sehr viel früheren Zeiten: Studierende erkannten die Jahreszahl 1782 auf einer der matzevot.

Für die Studienarbeit teilten sich die Studierenden in unterschiedliche Gruppen auf, die sich einerseits auf die Synagoge und andererseits auf den Friedhof fokussierten. Die Dokumentation der Synagoge mit Hilfe einer Schadens- und Materialkartierung sowie einer detaillierten Aufnahme der baulichen Gegebenheiten erfolgte durch Architekturstudierende der TU Braunschweig unter der Leitung von PD Dr.-Ing. habil. Ulrich Knufinke und Neele Menter von Bet Tfila – Forschungsstelle. Parallel dazu arbeiteten Studierende der Architektur und des Bauingenieurswesens aus Warschau, Łódź und Mainz unter der Leitung von Prof. Piotr Kuroczynski von der Hochschule Mainz daran, mit Hilfe eines Laserscanners eine digitale Punktwolke des Gebäudes zu erstellen. Diese Punktwolke kann nun zur Erstellung eines virtuellen 3D-Modells der Synagoge verwendet werden kann. Die unterschiedlichen Dokumentationsmethoden der Studierenden lassen sich in Zukunft ausgezeichnet kombinieren und dienen der Forschung, und auch dem praktischen Umgang mit der Substanz, als wertvolle Quelle. Die Arbeiten auf dem jüdischen Friedhof wurden von Krzysztof Bielawski geleitet, der damit als Mitarbeiter der FODŻ einen großen Beitrag zum gesamten Workshop leistete. Die Studierenden des Instituts für Hebräische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań reinigten mit Hilfe ihrer Dozentinnen Dr. Veronika Klimova und Ester Klein die matzevot, fotografierten sie, lasen die Inschriften und begannen mit der Erstellung eines Katalogs der Grabsteine. Dabei wurden zahlreiche Grabmäler dokumentiert und frühere Katalogisierungen der Friedhofsstrukturen durch neue, wertvolle Erkenntnisse ergänzt.

Die Arbeit aller Teams, sowohl an der Synagoge und als auch auf dem Friedhof, wurde von den Historikern Prof. Ruth Leiserowitz und Dr. Christhardt Henschel des Deutschen Historischen Instituts in Warschau unterstützt und koordiniert. Sie unterstützenden ebenso die Organisation und Durchführung des Workshops, die durch Zuzanna Światowy von der Bet Tfila – Forschungsstelle koordiniert wurden. In fünf internationalen und interdisziplinären Gruppen erarbeiteten die Studierenden schließlich ihre Ideen für die zukünftige Nutzung der Synagoge und orientierten sich dabei an den Bedürfnissen der Einwohnerschaft der Stadt. Schüler*innen der örtlichen Sekundarschule hatten bereits im Vorhinein in Interviews mit den Workshop-Teilnehmenden an einer kleinen „Gemeindebefragung“ teilgenommen, bei der sie ihre Erkenntnisse über das jüdische Erbe in Ziębice und seine mögliche Zukunft teilten. Diese Schüler*innen nahmen außerdem an einem Spaziergang auf dem jüdischen Pfaden in Ziębice teil sowie an Aktivitäten auf dem Friedhof und in der Synagoge. Auch viele weitere Anwohner*innen der Stadt verfolgten die Arbeiten aufmerksam – sie besuchten die Synagoge, kamen zahlreich zu einer symbolischen Purim-Feier und schließlich zu der öffentlichen Präsentation der studentischen Forschungs- und Entwurfsergebnisse.

Danksagung